展覽簡介

策展人:張凱惠

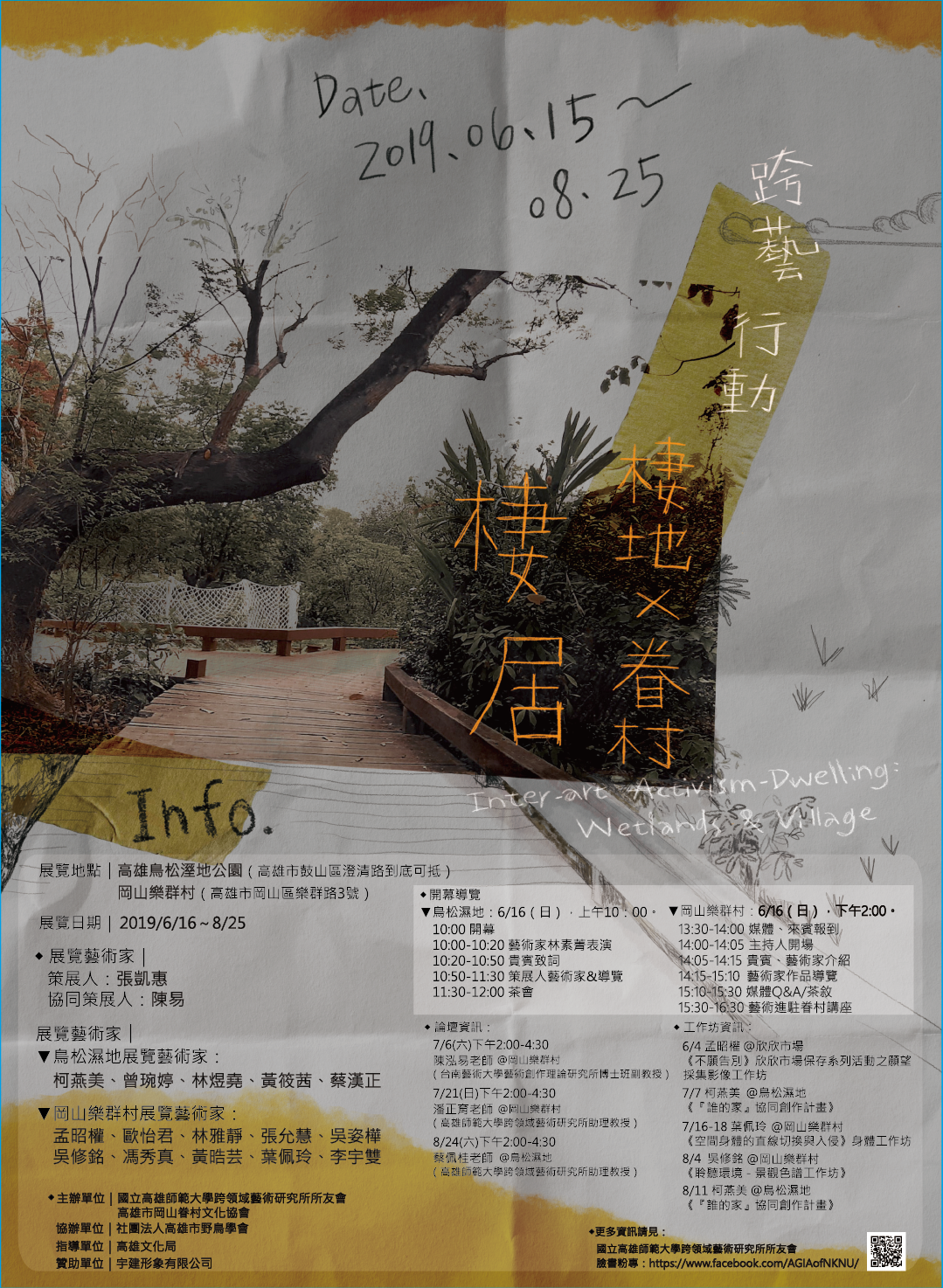

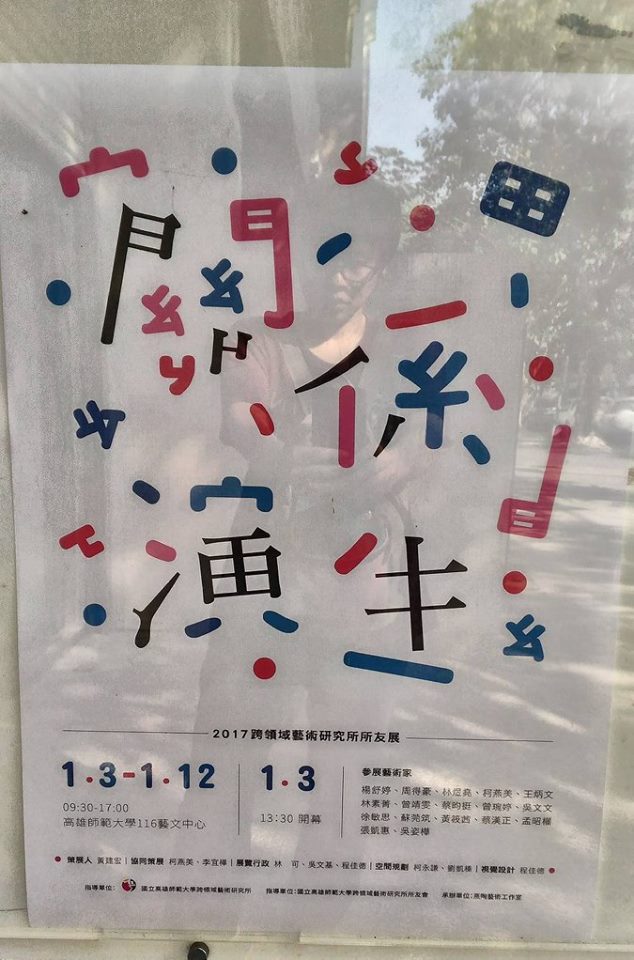

高雄師範大學跨領域藝術研究所(下簡稱跨藝所)從2006年由盧明德老師成立就開始定居在高雄,跨藝所培育許多藝術家,透過藝術與各學科及差異社群領域間的碰撞、對話,以藝術實踐(art practice)、文化行動(cultural activism)與批判研究(critical research)透析其涉及獨特的社經脈絡 ,特有方式讓跨藝所學生、畢業的校友們(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所所友會 )以「高雄」為主題做了許多藝術實踐,而在有意識、理念、價值之下,透過場域實踐成為一個「藝術行動者」,這是跨藝人貫徹的精神信仰,『跨藝行動-棲居:棲地X眷村』(Inter-art Activism-Dwelling:wetlands & Village)於焉誕生,預計每年我們都會有一場「跨藝行動」。

『跨藝行動-棲居:棲地X眷村』(Inter-art Activism-Dwelling:wetlands & Village)的展名具有多重意義,從展名可得知此展在兩個場地,一是生態教育基地鳥松溼地公園 ,鳥會從2015年舉辦「鳥松濕地環境藝術季 」,讓親近者能以藝術形式理解人與環境的關係,另一是岡山樂群村3號,今年五月剛由文化局委託岡山眷村協會代管,以各式方式活絡議題、發展眷村;兩個場地都具有自己的強烈的「場域精神」,此次藉由展覽、藝術家的作品、互動工作坊形式,探討生物們與自然環境、眷村在此落腳變成家的各式型態與關係,一個棲居之家何以形成、樣貌為何,端由停留在此的生物們的想像與實踐。

「棲地X眷村」中可看到溼地上的動、植物們是如何住在鳥松濕地的呢?人們於環境中是如何在有意識間產生互動、甚至是感知到自然環境之音等;從1949年因國共內戰從中國逃難至岡山的人們與當地人共同結連理,生活於欣欣市場 、眷村等場域中,對不同族群的人們來說都產生了質變,然因之而生的「家」是什麼樣貌?若家要隨資本發展而消失的話,我們該如何自處呢?或對眷村存有既定意識的想法有一些反向的思辨、影像轉向的聲音等。而我們可以從此展當中看到,藝術家們對於「棲居」在不同的場域當中有不同的探究。

生於19世紀末的哲學家海德格 (Heidegger, 1971a) 說:「人的存在方式是棲居」(to be a human being…means to dwell.)。對海德格來說「棲居」不只是家屋中的活動,而是人以特有方式的存在樣態;許多生態學家把很多物種共用的棲息地稱為「群落生境」,溼地是被選擇在這片土地,在眷村生活與落腳的人們也是,對生態系來說這裡就是完整的棲地,各個生物群系的動物群和植物群在此隨著時間、情感「生」成『家』的構造。在「濕地X眷村」裡,聚合而「生」,或是「生物多樣性」,或是文化混合以各式方式再生,在以落居為家的「神聖地方」來說,這是持續正向的場域,隨時間與生存其中的存有(Being)共同開啟其他的可能性。

◆主辦單位|國立高雄師範大學跨領域藝術研究所所友會、高雄市岡山眷村文化協會

協辦單位|社團法人高雄市野鳥學會

指導單位|高雄市文化局

贊助單位|宇建形象有限公司

高雄師範大學跨領域藝術研究所(下簡稱跨藝所)從2006年由盧明德老師成立就開始定居在高雄,跨藝所培育許多藝術家,透過藝術與各學科及差異社群領域間的碰撞、對話,以藝術實踐(art practice)、文化行動(cultural activism)與批判研究(critical research)透析其涉及獨特的社經脈絡 ,特有方式讓跨藝所學生、畢業的校友們(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所所友會 )以「高雄」為主題做了許多藝術實踐,而在有意識、理念、價值之下,透過場域實踐成為一個「藝術行動者」,這是跨藝人貫徹的精神信仰,『跨藝行動-棲居:棲地X眷村』(Inter-art Activism-Dwelling:wetlands & Village)於焉誕生,預計每年我們都會有一場「跨藝行動」。

『跨藝行動-棲居:棲地X眷村』(Inter-art Activism-Dwelling:wetlands & Village)的展名具有多重意義,從展名可得知此展在兩個場地,一是生態教育基地鳥松溼地公園 ,鳥會從2015年舉辦「鳥松濕地環境藝術季 」,讓親近者能以藝術形式理解人與環境的關係,另一是岡山樂群村3號,今年五月剛由文化局委託岡山眷村協會代管,以各式方式活絡議題、發展眷村;兩個場地都具有自己的強烈的「場域精神」,此次藉由展覽、藝術家的作品、互動工作坊形式,探討生物們與自然環境、眷村在此落腳變成家的各式型態與關係,一個棲居之家何以形成、樣貌為何,端由停留在此的生物們的想像與實踐。

「棲地X眷村」中可看到溼地上的動、植物們是如何住在鳥松濕地的呢?人們於環境中是如何在有意識間產生互動、甚至是感知到自然環境之音等;從1949年因國共內戰從中國逃難至岡山的人們與當地人共同結連理,生活於欣欣市場 、眷村等場域中,對不同族群的人們來說都產生了質變,然因之而生的「家」是什麼樣貌?若家要隨資本發展而消失的話,我們該如何自處呢?或對眷村存有既定意識的想法有一些反向的思辨、影像轉向的聲音等。而我們可以從此展當中看到,藝術家們對於「棲居」在不同的場域當中有不同的探究。

生於19世紀末的哲學家海德格 (Heidegger, 1971a) 說:「人的存在方式是棲居」(to be a human being…means to dwell.)。對海德格來說「棲居」不只是家屋中的活動,而是人以特有方式的存在樣態;許多生態學家把很多物種共用的棲息地稱為「群落生境」,溼地是被選擇在這片土地,在眷村生活與落腳的人們也是,對生態系來說這裡就是完整的棲地,各個生物群系的動物群和植物群在此隨著時間、情感「生」成『家』的構造。在「濕地X眷村」裡,聚合而「生」,或是「生物多樣性」,或是文化混合以各式方式再生,在以落居為家的「神聖地方」來說,這是持續正向的場域,隨時間與生存其中的存有(Being)共同開啟其他的可能性。

◆主辦單位|國立高雄師範大學跨領域藝術研究所所友會、高雄市岡山眷村文化協會

協辦單位|社團法人高雄市野鳥學會

指導單位|高雄市文化局

贊助單位|宇建形象有限公司

評論報導

|

2019-06-04

2019-06-14

2019-06-17

|

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

|

|

2019-06-21

|

展場照片

鳥松濕地 |

岡山樂群村現場開幕照 |